| 1. Les premières théories médicales C'est un médecin lausannois, Samuel Auguste Tissot, qui parmi les premiers s'est penché sur la sexualité en tant que médecin. Tissot est célèbre dans toute l'Europe, notamment pour ses traités sur l'épilepsie et la fièvre bilieuse, mais surtout pour son Avis au peuple sur la santé, traduit en treize langues. Voltaire et Rousseau, tout comme le Roi de Pologne et l'Electeur de Hanovre, le veulent pour médecin. Avec son Essai sur les maladies produites par la masturbation, qui paraît en 1760, il lance les premières attaques médicales contre la masturbation, en affirmant que l'onanisme est non seulement une maladie mais un crime. Extrait de ses "observations cliniques": |

Samuel Tissot |

| "C'est un tableau effrayant propre à faire reculer l'horreur. En voici les principaux traits: un dépérissement général de la machine; l'affaiblissement de tous les sens corporels et de toutes les facultés de l'âme; la perte de l'imagination et la mémoire, l'imbécillité, le mépris, la honte; toutes les fonctions troublées, suspendues, douloureuses; des maladies longues, bizarres, dégoûtantes; des douleurs aiguës et toujours renaissantes; tous les maux de la vieillesse dans l'âge de la force... Le dégoût pour tous les plaisirs honnêtes, l'ennui, l'aversion des autres et de soi; l'horreur de la vie, la crainte de devenir suicide d'un moment à l'autre." Tissot trouve en Jean-Jacques Rousseau un fervent admirateur: le Genevois lui écrit des lettres enflammées: "Bien fâché de n'avoir connu plus tôt le Traité de la Masturbation... Je sais que nous sommes faits, vous et moi, pour nous entendre et nous aimer. Tous ceux qui pensent comme nous sont amis et frères... Je suis à vos pieds, Monsieur." Le traité sur la masturbation de Tissot est l'un des premiers best-seller à caractère médical et sexuel: il se vend sans interruption jusqu'au début du XIXe siècle et marque durablement les esprits. | |

| Un autre médecin va faire entendre sa voix depuis la France: en 1857, le docteur Ambroise Tardieu publie ses Etudes médico-légales sur les attentats aux mœurs, qui listent les symptômes de cette "pratique contre nature". "Je ne reculerai pas devant l'ignominie du tableau," écrit-il avant de se lancer dans le portrait d'une "infâmie" qu'il associe étroitement à la "délinquance". Il décrit des pédérastes efféminés et clinquants, et distingue entre les "actifs" et les "passifs", en soulignant les caractéristiques de ces derniers: petites dents, lèvres déformées, rectum "infundibuliforme". | |

| Autre son de cloche en Allemagne, où le médecin Johann Ludwig Casper est le premier qui en 1852 avance la théorie que l'attirance des hommes pour les hommes est innée. Casper dénie à l'Etat le droit d'intervenir dans des questions de morale. Ses conseils n'auront pas grand écho. Une quinzaine d'années plus tard, en 1869, un autre point de vue médical se fait entendre par la plume du médecin allemand Karl von Westphal, qui publie un article décrivant l'amour entre hommes comme un "sentiment sexuel contraire". Von Westphal suggère que ce phénomène est une maladie mentale et conseille de traiter les personnes qui en souffrent plutôt que de les punir de prison. | |

| 2. Kertbeny invente le terme "homosexualité" C'est le 6 mai 1868 que les mots "homosexualité" et "hétérosexualité" apparaissent pour la première fois par écrit en allemand, dans une lettre que le psychiatre et sexologue hongrois établi à Vienne Károly Mária Kertbeny (1824-1882) adresse à Karl Heinrich Ulrichs. En 1869, dans une lettre ouverte au ministre prussien de la justice qui fait l'apologie d'une dépénalisation de l'homosexualité, Kertbeny utilise le terme de manière publique pour la première fois. |

K. M. Kerbeny |

| Vocable formé des mots grec "Homo" (même) et latin "sexus" (sexe), ce néologisme à la consonance si clinique va changer beaucoup de choses dans l'approche du phénomène. Il faudra attendre le début du XXe siècle pour que le terme s'impose et supplante ses concurrents "uranisme" , "inversion" , "ou sentiment sexuel contraire". Les termes "homosexualité" et "hétérosexualité" n'entreront dans la langue française qu'en 1891. | |

| "L'homosexualité" traduit un nouveau regard et une nouvelle attitude mentale par rapport à la question. Certes, l'acte relève toujours de la débauche, du péché ou de la déviance dans les esprits, mais à partir de ce moment, le phénomène est considéré aussi comme une maladie. Souffrant déjà de l'opprobre social et moral et de la surveillance policière, voilà l'amour entre personnes du même sexe épinglé par la médecine. Même si le mot "homosexualité" ne fait que s'ajouter à une liste d'épithètes dérogatoires bien trop longue ("bardache", "bougre", "castor" (XVIe-XVIIe), "culiste", "infâme", "tante" (XVIIIe), "rivette", "corvette", "persilleuse", "sodomite" ou "pédéraste" (XIXe)), il a l'avantage d'être porté par les voix autoritaires des médecins. Il s'affirme aisément par son caractère scientifique, parce qu'il a un contraire, "hétérosexualité", et qu'il cerne clairement une "déviance" sexuelle. En cela, il est la source d'une modification d'envergure dans la perception de la question. Avec une double connotation libératrice et répressive: d'une part il permettra, lorsqu'il passera dans le grand public, à une certaine partie de la population de se reconnaître et de s'organiser, de l'autre, il désigne à la fois des individus isolés, les étiquetant de "malades", et un mal social à combattre à tout prix. Bien loin de faire songer à l'amour, malgré les tentatives de certains comme Magnus Hirschfeld, l'homosexualité a été perçue au tournant du siècle de façon croissante comme une menace contre l'ordre établi, contre la reproduction, contre la productivité capitaliste, et contre le modèle si étroitement défini de la famille bourgeoise. En lui-même, en n'en référant qu'à la sexualité à proprement parler, il attire bien maladroitement l'attention sur ce seul aspect. | |

| 3. Le Pyschopatia Sexualis de Richard Von Krafft-Ebing En 1886, l'année du suicide de Louis II de Bavière, Richard Von Krafft-Ebing (1840-1902), un psychiatre allemand installé à Graz en Autriche, publie un mince ouvrage en latin qui va énormément marquer les esprits: Pyschopatia Sexualis. Comme son titre l'indique, l'ouvrage considère l'homosexualité comme une forme de dégénérescence. C'est Krafft-Ebing qui le premier présente concrètement l'homosexualité sous l'angle médical. Il définit l'homosexualité comme "une tare névro-pyschopathologique" ou un "stigmate fonctionnel de dégénérescence". Même si Krafft-Ebing se prononce contre la criminalisation des actes homosexuels, il n'en demeure pas moins qu'il place l'homosexualité au rang des maladies mentales, et qu'il fait l'amalgame entre crimes sexuels et actes à caractère érotique (homosexualité, travestisme, fétichisme ou exhibitionnisme). Krafft-Ebing va jusqu'à qualifier l'érotisme de "déviance". Catholique fervent, son refus de la sexualité est presque total: la seule fonction naturelle de la sexualité est de propager l'espèce. |

Von Krafft-Ebing |

| Fils d'un célèbre avocat de Heidelberg, le baron Krafft-Ebing exerce comme psychiatre légiste, criminologue et expert auprès des tribunaux. Il est le psychiatre le plus réputé à Vienne, et a parmi ses patients le Kronprinz Rodolphe - ses conseils n'éviteront cependant pas à l'hériter de la couronne d'Autriche-Hongrie de se suicider. Juste avant que Louis II de Bavière ne se donne la mort par noyade, il avait averti le médecin personnel du roi de prendre garde aux tendances suicidaires de son patient. Dès 1892, Krafft-Ebing occupe pendant dix ans la chaire de psychiatrie de l'Université de Vienne, la plus importante d'Europe. C'est à Krafft-Ebing qu'on doit le terme de "masochisme", qu'il forge d'après le nom et les écrits du romancier Leopold von Sacher-Masoch (1836-1895), et qu'il associe au sadisme, qui lui tire son origine d'un autre écrivain connu pour ses écrits pornographiques scandaleux, le Marquis de Sade. | |

| Le Pyschopatia Sexualis de Krafft-Ebing connaît un énorme succès. Rapidement traduit en sept langues, il atteint sa douzième édition en 1902 au moment de la mort de son auteur et sa dix-septième en 1924. Il est encore aujourd'hui disponible en librairie. Ce livre va avoir une influence capitale sur le monde de la psychiatrie, en décrétant ce qui est sain et normal et ce qui est déviant en matière de sexualité pendant des décennies. Krafft-Ebing influencera Sigmund Freud sur bien des points, mais s'attirera l'hostilité de ce dernier en 1896 pour avoir dénigré sa première étude sur la sexualité infantile en la qualifiant de "fable" ("Märchen"), ce qui ne l'empêchera pas de soutenir la candidature de Freud à un poste de professeur par deux fois. Sans succès, puisque Freud devra attendre 1903 et la promesse du don d'un tableau de l'une de ses patientes, Marie Ferstel, au Ministre de l'Education von Hartel pour orner la galerie qu'il projetait d'ouvrir, afin de décrocher le titre de "professeur extraordinarius". | |

| Krafft-Ebing publie un autre ouvrage en 1894, Le mâle sexuel déviant devant la cour de justice dans lequel il affirme que "de tels dégénérés n'ont pas le droit à l'existence dans une société bourgeoise réglée (...) Ils mettent grandement la société en danger, et ce tout au long de leur existence. La science médicale n'a pas trouvé le moyen de guérir ces victimes d'une tare organique. Ils doivent être écartés absolument, bien qu'il ne faille pas les considérer comme des criminels - ce sont des malheureux qui méritent la pitié." | |

| 4. L'inversion sexuelle de Havelock Ellis En 1897, le Docteur Havelock Ellis, un médecin anglais, publie en Angleterre L'inversion sexuelle. Dans cet ouvrage, il dresse la liste de plusieurs figures historiques, de Michel-Ange à Verlaine, en passant par Ulrichs et Hirschfeld. Hétérosexuel, Ellis n'a rien contre les homosexuels, mais prône plutôt l'abstinence. Il veut aider l'inverti à bien se porter, et reste sceptique quant aux soins qu'on peut apporter aux homosexuels. Son livre est qualifié d'obscène et est saisi et détruit sur ordre du procureur de Londres. Les travaux de Havelock Ellis connaîtront malgré tout leur public, et influenceront Freud. |  Havelock Ellis |

| 5. Magnus Hirschfeld, instigateur du premier mouvement de libération homosexuelle en Allemagne Magnus Hirschfeld (1868-1935) est un neurologue juif allemand qui a voyagé dans le monde entier avant de s'établir à Berlin. En 1896, à l'âge de 28 ans, il publie sous le pseudonyme de Th. Ramien Sappho et Socrate et s'engage contre les discriminations dont sont victimes les homosexuels. |

|

| Le 14 mai 1897, Hirschfeld fonde avec l'aide de l'éditeur Max Spohr (1850-1905) et le juriste Eduard Oberg (1858-1917) le Comité Scientifique Humanitaire (CSH), le premier groupe socio-politique organisé pour lutter contre les discriminations qui frappent les hommes qui aiment les hommes. Il lance une pétition avec trois objectifs: 1) abolir le §175, 2) expliquer au grand public le caractère de l'homosexualité, 3) intéresser les homosexuels eux-mêmes à la lutte pour leurs droits. Hirschfeld se présente comme un docteur, un psychiatre, un scientifique (qu'il était), mais ne s'affiche pas ouvertement comme homosexuel (qu'il était aussi). |  Magnus Hirschfeld |

| Le 13 janvier 1898, le Reichstag débat de la pétition du CSH qui demande l'abolition du §175. C'est August Bebel, un ancien ouvrier devenu le chef du parti social-démocrate qui la défend devant le Parlement, usant notamment de l'argument du nombre considérable d'homosexuels dans toutes les couches de la population. Si le §175 était appliqué à la lettre, les prisons de la nation seraient rapidement surpeuplées. Mais l'assemblée est sourde à ses arguments: la proposition est rejetée par la majorité. | |

| En 1898, Hirschfeld réédite les écrits de K.H. Ulrichs, qui avait sombré dans l'oubli, et en 1899, il publie à Berlin le premier des 23 volumes de son Annuaire sur les états sexuels intermédiaires (Jahrbuch für Sexuelle Zwischenstufen), dans laquelle il élabore sa théorie du "troisième sexe". Cet annuaire recense de nombreux articles traitant de la question homosexuelle, écrits par des spécialistes de toutes les disciplines. On peut y trouver notamment une biographie de Heinrich Hössli par Ferdinand Karsch, parue en 1903. Un autre contributeur à la revue de Hirschfeld est Richard Von Krafft-Ebing qui publie en 1901 un article affirmant que certains homosexuels peuvent être "normaux", réfutant ainsi les théories qu'il avait ébauchées quelques années plus tôt. | |

| En 1903, Magnus Hirschfeld publie une étude sur des étudiants et des ouvriers allemands dans laquelle il établit que 2,2% des 6611 hommes interrogés sont homosexuels, ce qui, appliqué à l'échelle nationale, revenait à dire que plus de 1,2 million d'Allemands étaient homosexuels. On le poursuivit en justice, mais il bénéficia d'un non-lieu en raison du caractère scientifique de son étude. | |

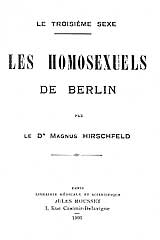

| En 1904 paraît sous la plume de Hirschfeld Les homosexuels de Berlin, qui analyse les problèmes que soulèvent les pratiques du point de vue de la loi et de l'opinion. Hirschfeld n'y expose que des "faits", comme il l'écrit dans son avant-propos, et déclare suivre une démarche scientifique. Il ne s'implique pas personnellement, mais fait recours à des témoignages anonymes. Il rapporte ce qu'il constate dans ses entretiens ou lors de ses visites dans des endroits fréquentés par les homosexuels, dans des dîners, des bars, ou des bains. Il décrit le milieu de la prostitution, les petites annonces, les rencontres dans les parcs de la capitale, notamment ce qui se passe la nuit au Tiergarten. Il dénonce le chantage dont sont victimes de nombreux uraniens, et montre ainsi les effets pervers du §175. Hirschfeld insiste sur la nature de l'uranien, et non sur sa sexualité. Il montre comment les homosexuels restent invisibles, en calquant leur comportement sur celui de la majorité, mais aussi comment ils vivent dans leurs réunions secrètes. Hirschfeld conclut sur l'universalité de l'homosexualité et lance un plaidoyer pour l'acceptation de cette nature. En 1906, les théories de Hirschfeld font des adeptes à Vienne. L'ingénieur Joseph Nicoladoni et le psychanalyste Wilhelm Stekel tentent de créer l'antenne autrichienne du Comité Scientifique Humanitaire de Hirschfeld , mais sans succès. |  Frontispice de l'édition française (1908) |

| Malgré quelques revers, l'activité de Hirschfeld s'avère de plus en plus payante. Son Comité Scientifique Humanitaire fait des adeptes au niveau international. Des dizaines de milliers d'exemplaires de l'imprimé Was soll das Volk vom dritten Geschlecht wissen (Ce que le peuple doit savoir sur le troisième sexe) sont diffusés. Des dizaines de discours publics sont tenus dans toutes les villes allemandes d'importance. Les récoltes de signatures se succèdent pour faire pression sur les membres du Reichstag et faire tomber le §175. Rien qu'en 1904, Hirschfeld envoie sa pétition à tous les médecins du Reich, soit 30'000 personnes. Seuls 2'000 d'entre eux répondent favorablement. | |

| 6. Sexe et Caractère de Otto Weiniger En 1903, Otto Weiniger (1880-1903) publie Geschlecht und Charakter (Sexe et Caractère), qui le rend célèbre du jour au lendemain. Pour Weiniger, toutes les cellules sont sexuées. Il avance la théorie d'une bisexualité omniprésente dans tous les organismes vivants. D'abord véritable thèse scientifique publiée sous le titre Eros und Psyche, il l'augmente de théories racistes et misogynes avant sa diffusion dans le public sous son titre actuel. Ce deviendra un pamphlet dans lequel il exprime sa haine des Juifs et des femmes, affirmant qu'ils n'ont pas d'âme et qu'ils sont immoraux. Pour lui, être Juif n'est pas être d'une race mais une attitude mentale qu'il faut surmonter. Méprisant ses propres traits féminins et ses origines juives, Weiniger est le type même du refoulé: sa misogynie et son antisémitisme proviennent d'une haine de soi aiguë. Jeune esprit tourmenté, Weiniger détestait les salles de bal et les bordels, et aspirait s'élever par ses prouesses intellectuelles. Il se convertit au protestantisme en été 1902. En 1903, alors qu'il n'a que 23 ans, il se suicide dans la maison où est décédé Beethoven, moins d'un an après la parution de sa thèse. Peu d'informations existent quant aux préférences sexuelles de Weiniger, mais on sait qu'il partage les goûts du poète Stefan George et de Hans Blüher. Sa trajectoire de vie et ses écrits ne laissent pas supposer qu'il aimait les femmes. |

| 7. Sigmund Freud et le "but sexuel normal" En 1905, Sigmund Freud (1856-1939), déjà célèbre pour L'interprétation des rêves (1899), publie les Trois essais sur la théorie sexuelle (Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie). Mille exemplaires brochés sont vendus en 4 ans, et quatre mille autres entre 1910 et 1920. Ce livre rend Freud impopulaire dans les milieux conservateurs. La bonne société viennoise le juge immoral et obscène, et cesse de saluer son auteur dans la rue. Mais fort de quelques idées dérangeantes, son livre a finalement plus contribué à sa renommée qu'il ne l'a discrédité. |

Sigmund Freud (1856-1939) |

| L'ouvrage de Freud est révolutionnaire sur un point: celui de la théorie de la sexualité infantile. Personne auparavant n'avait ébauché de théorie allant dans ce sens, l'enfant étant jusqu'alors considéré comme asexué. Selon Freud, l'enfant est un "pervers polymorphe" à la sexualité anarchique. Celle-ci s'exprime sur toutes les zones du corps sans but précis, puis sur des objets sexuels. A adolescence, l'instinct sexuel se transforme après les modifications physiques (maturation des organes) et les inhibitions psychiques (éducation, pudeur, dégoût), pour arriver au désir du sexe opposé: au "but sexuel normal". Si le schéma d'évolution est interrompu ou mal vécu, par accident ou par prédisposition, apparaissent les "aberrations sexuelles" - titre évocateur du premier essai du recueil, dans lequel Freud consacre de longues pages à l'"inversion", qui, selon lui, est une perversion et un arrêt dans le développement de la sexualité. Les théories de Freud confirment la tendance dans l'approche de l'homosexualité. Comme ses prédécesseurs Krafft-Ebing ou Ellis, Freud ne voit pas l'homosexualité comme quelque chose de criminel et de condamnable. Ce n'est plus un péché ou une dépravation qui mérite la punition, mais une infirmité ou un déficit sexuel qu'il faut tolérer, voire guérir. L'homosexuel est considéré comme un primitif, un attardé de la vie sexuelle, qui a échoué dans un développement harmonieux de sa sexualité. En ouverture de ses Trois Essais, Freud justifie l'attirance des sexes opposés en se référant à une "fable poétique", selon lui "la plus belle illustration de la théorie populaire de la pulsion sexuelle" (qui n'est autre que le discours d'Aristophane sur les sphères androgynes, tiré du Banquet de Platon). Pour Freud, le désir de l'élément mâle de rejoindre l'élément femelle explique l'amour hétérosexuel chaste, le "but sexuel normal". Le reste n'est que déviance et inversion. Freud passe sous complet silence l'amour masculin encensé tout au long des discours de Platon. Ses oeillères morales viennoises l'empêchent-elles de voir ce qui pourtant saute aux yeux tout au long de cette apologie de la pédérastie? Quelques lignes seulement après la mention de l'espèce androgyne, Platon écrit que "cette disposition était à deux fins: si l'étreinte avait lieu entre un homme et une femme, ils enfanteraient pour perpétuer la race, et, si elle avait lieu entre un mâle et un mâle, la satiété les séparerait pour un temps, ils se mettraient au travail et pourvoiraient à tous les besoins de l'existence. C'est de ce moment que date l'amour inné des hommes les uns pour les autres". Si Freud n'avait pas frauduleusement cité Platon pour jeter les bases de sa théorie du "but sexuel normal", on pourrait extrapoler que le cours de la psychanalyse et le destin de bon nombre d'homosexuels en aurait été changé. En interprétant le discours d'Aristophane à sa guise et en lui substituant sa propre conception de l'homosexualité, Freud ne fait pas preuve de beaucoup de rigueur analytique. Si le "divin" Platon (c'est ainsi que Freud le qualifie à la fin de la préface à la quatrième édition des Trois Essais) avait loisir de lire l'ouvrage de Freud, de voir ainsi décrit l'amour entre hommes, de voir ainsi utilisé son Banquet, à n'en pas douter, il se retournerait dans sa tombe. Freud déclare son animosité à l'encontre de Hirschfeld et refuse d'écrire dans l'Annuaire sur les états sexuels intermédiaires, comme il le déclare dans une lettre à Jung datée du 25 février 1908 . Il reproche notamment à Hirschfeld d'être perverti parce qu'il a des relations avec des prostitués masculins. Freud pense qu'il est aberrant de vouloir donner des droits aux homosexuels, qu'il considère comme des infirmes. Il reviendra pourtant sur ses propos en 1922, lorsqu'il acceptera finalement d'apposer sa signature aux côtés de celles de Einstein, Mann, Hesse, Zweig et d'autres sur une pétition de Hirschfeld réclamant l'abolition du §175. Deux visions cohabitent chez Freud: d'un côté, une largesse d'esprit qui admet comme naturelle la sexualité polymorphe de l'enfant, de l'autre des présupposés moraux qui assignent à la sexualité de l'adulte un but "normal". Tout au long de son ouvrage, qu'il augmentera par trois fois (1910, 1915, 1920), Freud ne démord pas de sa vision infundibuliforme faisant tout converger vers cet inamovible "but sexuel final". Son esprit pourtant scientifique est aveuglé par les injonctions sociales de "normalité". Bien qu'il ait l'honnêteté d'avouer en conclusion que "nous sommes loin d'en savoir (...) suffisamment pour former à partir de connaissances fragmentaires une théorie qui permette de comprendre aussi bien le normal que le pathologique" , c'est par cette distinction même entre "normal" et "pathologique" qu'il fera le plus grand tort aux personnes homosexuelles, en les classant dans cette dernière catégorie. En 1910, Freud publie Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci et rattache l'homosexualité du génie italien à une double cause: d'une part le refoulement de l'amour pour sa mère et la fuite loin des femmes par fidélité à l'image maternelle, d'autre part l'élection de sa propre personne "comme idéal à la ressemblance duquel il choisit ses nouveaux objets d'amour". "Il est ainsi devenu homosexuel, mieux, il est retourné à l'auto-érotisme, les garçons (...) n'étant que des personnes substituées et des éditions nouvelles de sa propre personne enfantine." En 1911, Freud résume sa théorie de l'homosexualité dans Cinq psychanalyses (cas n°4, Président Schreber): "Ceux qui, plus tard, deviennent des homosexuels manifestes sont des hommes n'ayant jamais pu se libérer de cette exigence que l'objet doive avoir les mêmes organes génitaux qu'eux-mêmes." Freud revient une dernière fois sur l'homosexualité en 1935, quatre ans avant sa mort, dans une lettre à une mère, publiée dans sa correspondance (9 avril), où il réaffirme sa théorie de l'arrêt du développement. Freud écrit que l'homosexualité n'est "ni un vice ni un avilissement et on ne saurait la qualifier de maladie." Il se montre prudent quant à des chances de guérison par traitement, mais n'y est pas formellement opposé. L'opinion de Freud sur l'homosexualité va marquer durablement l'opinion publique pendant des décennies en la stigmatisant d'une part comme un arrêt dans le développement, une perversion, d'autre part en la décrivant avec la plume du scientifique comme un phénomène purement sexuel, omettant d'y associer les affinités du cœur, les sentiments, la tendresse, l'amour. Dans les Trois Essais, Freud ne fait pas une seule fois référence à l'amour, si ce n'est en mentionnant l'absence de chapitres relatant la "vie amoureuse des enfants" dans les ouvrages des autres scientifiques de l'époque, et ceci dans une note infra-paginale. Même si on peut louer le psychiatre viennois de ne pas considérer l'homosexualité comme une maladie en tant que telle, force est de constater que c'est bien lui qui a consacré avec le plus d'influence l'entrée de l'amour entre hommes dans la sphère de la pathologie. |

|

| 8. Les disciples de Freud: Ferenczi, Jung, Adler et Groddeck En 1906, celui qui deviendra un grand psychanalyste et la tête de file de ce mouvement en Hongrie, le Docteur Sandor Ferenczi, ne connaît pas encore les travaux de Freud lorsqu'à l'âge de 33 ans, il présente à l'Association des Médecins de Budapest un texte qui demande l'abolition des sanctions pénales contre les homosexuels en Hongrie. Il prend ouvertement parti pour les homosexuels qu'il appelle "Uraniens" et il conseille à ses collègues de s'associer aux campagnes du Comité Humanitaire Scientifique de Hirschfeld. Il élabore une théorie de la bisexualité et considère l'homosexualité comme naturelle. |

Sandor Ferenczi |

| Mais en 1907, il découvre les travaux de Freud et est ébloui. Il consacre deux articles au livre de Freud et dès 1909, il publie ses Nouvelles remarques sur l'homosexualité où il se rétracte dans ses propos, affirmant que l'homosexualité est "une névrose étroitement apparentée à l'impuissance: les deux ont en commun la fuite devant la femme". Il se distance également de Hirschfeld en écrivant que "la théorie du troisième sexe a été inventée par les homosexuels eux-mêmes", qu'il qualifie de "résistance sous forme scientifique", avant de conclure que "la responsabilité de l'homosexualité incombe au refoulement de l'hétérosexualité". En 1911, il publie L'homoérotisme: nosologie de l'homosexualité masculine où il renforce encore la théorie de l'arrêt dans le développement. Enfin, en 1932, dans sa Présentation abrégée de la psychanalyse, Ferenczi classe l'homosexualité parmi les "perversions sexuelles les plus fréquentes". | |

| Il est intéressant de constater que de tous les écrits de Ferenczi réunis dans ses oeuvres complètes , son vibrant plaidoyer originel pour les homosexuels n'est pas inclus. Il faut attendre 1983 pour qu'il soit réédité en France. On voit que, dans le domaine de l'homosexualité au moins, l'influence de Freud sur Ferenczi a été désastreuse, et que la postérité n'a retenu de lui que ses analyses faisant suite à la découverte des écrits du maître viennois. | |

| Carl Gustav Jung, le psychiatre suisse, ne portait pas les homosexuels dans son cœur, comme en témoigne une lettre qu'il écrit à Freud en 1911, en parlant d'un médecin hollandais, un certain Docteur Römer: "C'est le chef de tribu des homosexuels, le Hirschfeld hollandais (...) Il n'est, comme tous les homosexuels, pas un plaisir." Après sa rupture avec Freud, Jung ne s'intéressera plus beaucoup à la sexualité. |  C. G. Jung |

| En 1917, le Docteur Alfred Adler publie Le problème de l'homosexualité, perpétuant la stigmatisation pathologique des homosexuels. "L'homosexualité est la négation de la volonté humaine dans un de ses points les plus sensibles; car la volonté humaine porte d'une façon vivante en elle l'idéal d'une perpétuation. Ce simple fait suffit pour imposer l'hétérosexualité en tant que norme et pour placer toute perversion, y compris la masturbation, au rang du crime, de l'égarement ou du péché". | |

| En 1920, un ancien disciple de Freud, le Docteur Georg Groddeck (1866-1934) publie Le Livre du Ça, un livre sous forme de lettres écrites à une amie, dans lequel il expose les problèmes de l'âme et du corps. La lettre n° 27 est consacrée à l'homosexualité. Groddeck évoque l'amour de la Grèce antique et mentionne certains Evangiles, où les jeunes gens posaient leur tête sur la poitrine du Seigneur. "Nous restons aveugles devant tous ces témoignages. Nous ne devons pas voir ce qui crève les yeux." Selon Groddeck, le désir homosexuel est universel et est inné en chacun de nous. "Pour tous, pour moi-même, il y a eu une période de notre vie où nous avons accompli des efforts surhumains pour étouffer en nous cette homosexualité tant décriée en paroles et en écrits. Nous ne réussissons même pas à la refouler et pour pouvoir soutenir ce mensonge incessant, quotidien, nous apportons notre appui à la flétrissure publique de l'homosexualité, allégeant d'autant notre conflit intime." Groddeck trouve ridicule de chercher des causes à l'homosexualité et se distance nettement de Freud sur ce point. Ce dernier rejettera ces propos certes plus polémiques que scientifiques - mais toutefois empreints d'un bon sens fort dérangeant -, tout en empruntant à son ancien disciple le terme du "ça" pour l'opposer au "moi" dès 1923 dans Le Moi et le Ça . Sur la durée, les affirmations du Docteur Groddeck n'ont joui de presque aucun écho. Les théories de Freud demeureront et influenceront durablement l'opinion publique jusqu'à nos jours. |  Georg Groddeck |

| 9. La psychiatrie, nouvelle autorité Les théories de Freud et de ses acolytes consacrent la reprise de la question homosexuelle par la psychiatrie des mains du pouvoir religieux. Amorcé par le Siècle des Lumières et la Révolution française, puis par les théories de Darwin, l'effritement de l'autorité de l'Eglise a laissé la voie libre aux scientifiques, qui, forts d'un nouveau vocabulaire, assoient leur autorité en la matière. Certes les actes de caractère homosexuel ne perdent pas entièrement leur connotation pécheresse, mais c'est à ce moment de l'Histoire que ce qui était jusqu'alors uniquement considéré comme un crime contre nature et contre Dieu devient une "déviance psychologique" clairement définie. D'actes blasphématoires et criminels isolés commis par un individu, les relations entre personnes du même sexe relèvent à présent de "l'homosexualité", et font entrer celui ou celle qui les pratique dans une nouvelle catégorie, celle des "invertis", des "pervers", des "déviants". On reconnaît à présent ces perversions sexuelles même à l'état latent. Conscientes ou inconscientes, ces émotions anormales relèvent toujours d'une condition psycho-sexuelle déviante. Sans ôter totalement son autorité morale à l'Eglise, la psychiatrie n'a fait que s'ériger en une instance autoritaire supplémentaire pour juger de manière péjorative l'amour entre hommes, et ce sous le couvert des progrès de la science. |